Gehen oder bleiben im Job – diese Frage stellt sich vielen Fach- und Führungskräften mindestens einmal in ihrer Laufbahn.

Vielleicht kennst du das Gefühl: Irgendetwas stimmt nicht mehr. Du bist unzufrieden, vielleicht frustriert, vielleicht erschöpft. An manchen Tagen willst du sofort kündigen, an anderen hoffst du, dass sich die Dinge doch noch zum Guten wenden. Diese Unsicherheit kann zermürbend sein, und genau an diesem Punkt möchte ich dir mit diesem Artikel Orientierung geben.

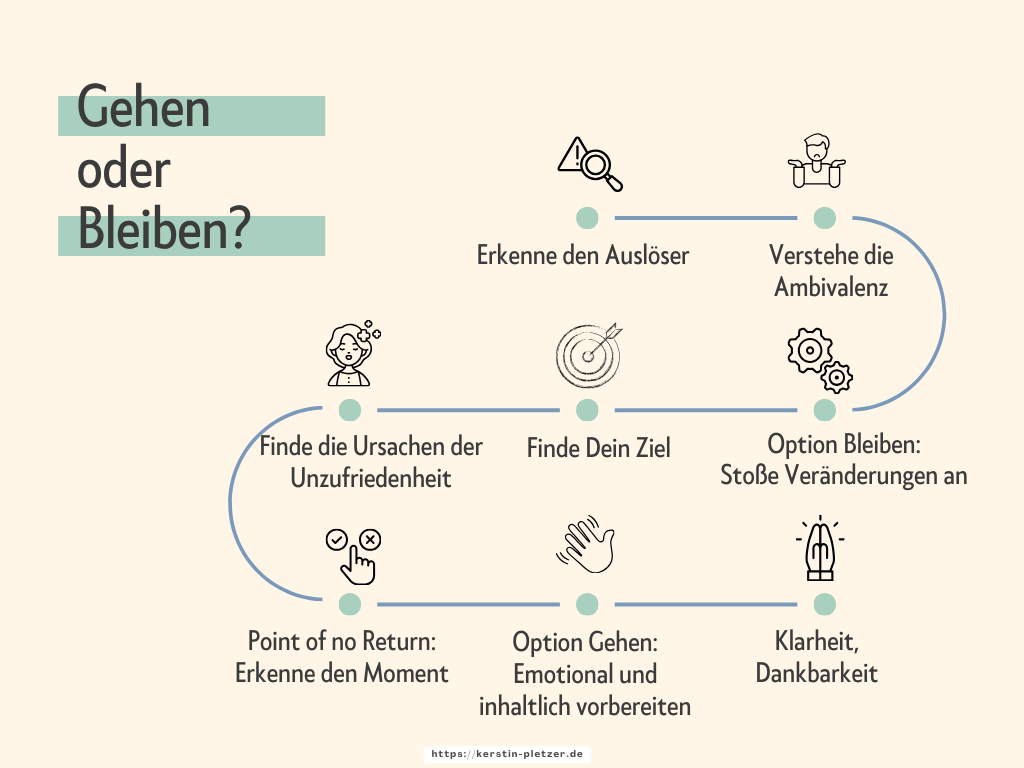

In den nächsten Minuten bekommst du eine klare Struktur: Wir schauen uns an, warum Ambivalenz normal ist und wie du vermeidest, darin stecken zu bleiben. Du erfährst, wie du herausfindest, ob deine Unzufriedenheit ein vorübergehendes Tief oder ein Wendepunkt ist, welche Optionen du beim Bleiben hast und wie du einen Wechsel gut vorbereitest.

Mit Beispielen, Reflexionsfragen und einfachen Checklisten unterstützt dich dieser Artikel dabei, eine Entscheidung zu treffen, die zu dir, deinen Werten und deinen Zielen passt.

1. Die Ausgangslage: Unzufriedenheit im Job

Manchmal beginnt es schleichend. Ein Kommentar in einer Besprechung, der dich wurmt. Eine Entscheidung, bei der du nicht einbezogen wirst. Neue Regeln, die eingeführt werden, ohne dass dich jemand fragt. Zunächst versuchst du, es zur Seite zu packen – schließlich läuft nicht jeder Tag rund. Aber mit der Zeit summieren sich die kleinen Irritationen, bis daraus eine ernsthafte Unzufriedenheit wird.

Hier einige Beispiele:

Eine langjährige Mitarbeiterin in der Buchhaltung ist sehr versiert und kennt alle Abläufe aus dem Effeff. Sie hatte noch unter dem Unternehmensgründer angefangen und das Unternehmen durch viele Phasen loyal begleitet. Nun gibt es eine Betriebsübernahme und eine neue Führungsmannschaft. Strukturen und Werte werden neu definiert. Plötzlich wird über ihren Bereich hinweg entschieden. Sie fühlt sich übergangen und entwertet. Als sie dann noch einen wesentlich jüngeren Teamleiter vorgesetzt bekommt, ist für sie das Maß voll.

Eine Fachkraft wird von ihrer direkten Vorgesetzten wiederholt öffentlich kritisiert, ohne konstruktives Feedback, ohne ein Gespräch unter vier Augen. Ihr Selbstbewusstsein ist im Keller und sie will eigentlich nur noch weg.

Ein Projektleiter investiert Monate in ein wichtiges Vorhaben, nur um zu erleben, wie die entscheidenden Beschlüsse über seinen Kopf hinweg getroffen werden. Er ist frustriert, weil seine eigenen Leistungen nicht zu zählen scheinen.

In anderen Fällen ist es ein Arbeitspensum, das auf Dauer nicht zu schaffen ist. Wenn eine Mitarbeiterin ständig Überstunden leisten muss, weil Personal fehlt. Entlastung oder Ausgleich nicht in Sicht sind.

Vielleicht ist deine Geschichte etwas anders. Aber vielleicht spürst du Parallelen zu deiner Situation: dass sich etwas zu verschieben beginnt: vom normalen Arbeitstag hin zu der Frage, ob es so noch weitergehen kann.

2. Die Ambivalenz verstehen

Hin und Her – Her und Hin. An einem Tag bist du überzeugt, dass du kündigen musst. Am nächsten Tag denkst du, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Dann wieder verurteilst du dich selbst, weil du so unklar bist. Vielleicht kann deine Umwelt die Probleme schon nicht mehr hören. Vielleicht erzählst du auch niemandem davon und versuchst, alles mit dir selbst auszumachen. Dieses Spannungsfeld kann sehr aufreibend sein, aber es ist auch normal.

Es ist ein natürlicher Teil des Entscheidungsprozesses und hat damit zu tun, dass, egal, wie du dich entscheidest, vieles dran hängt. Es ist keine kleine Sache, es betrifft vielleicht die Familie, die Finanzen, die persönliche Zukunftsplanung, ein Projekt, welches du auf jeden Fall zu Ende führen möchtest. Für eine Weile beide Seiten nebeneinander zu bewegen, ist nicht nur erlaubt, sondern wichtig. Du brauchst diese Zeit, um Informationen zu sammeln, Gefühle einzuordnen und mögliche Szenarien zu durchdenken.

Doch es gibt einen Punkt, an dem Ambivalenz beginnen kann, dich zu lähmen und zu verschleißen. Wenn du monatelang dieselben Gedanken drehst, ohne einer Entscheidung näherzukommen. Wenn du immer wieder von vorne anfängst, weil jede neue Situation die alte Unsicherheit neu befeuert. Du quälst dich mit Grübeleien und verbrauchst Energie, ohne weiterzukommen.

Fragen, die dir helfen können, deine Ambivalenz zu verstehen:

- Was würde ich verlieren, wenn ich bliebe?

- Was würde ich verlieren, wenn ich ginge?

- Welche dieser Verluste kann ich tragen, welche nicht?

- Was müsste sich verändern, damit ich bleiben kann?

- Wie müsste gegeben sein, damit ich gehen kann?

- Gibt es Anzeichen, dass etwas davon realistisch ist?

Ambivalenz ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Zeichen dafür, dass du dir der Konsequenzen bewusst bist.

Entscheidend ist, den Moment zu erkennen, an dem es Zeit wird, die Waage zur einen oder anderen Seite kippen zu lassen.

3. Selbstreflexion: Was steckt hinter deinem Impuls?

Bevor du dich für Bleiben oder Gehen entscheidest, lohnt sich ein genauer Blick auf die eigentlichen Ursachen deiner Unzufriedenheit. Oft steckt mehr dahinter, als auf den ersten Blick sichtbar ist.

Manchmal ist der Auslöser ein konkretes Ereignis – ein Konflikt, eine Kränkung, strukturelle Veränderungen. Manchmal liegt die Ursache tiefer: vielleicht eine schleichende Entfremdung von den Werten des Unternehmens, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten oder ein dauerhaftes Missverhältnis zwischen Aufwand und Anerkennung. Manchmal ist es aber auch der Wunsch nach Weiterentwicklung, den der gegenwärtige Arbeitsplatz nicht bietet.

Und, wie immer im Leben, können auch äußere Faktoren deine Wahrnehmung färben: Private Belastungen, gesundheitliche Themen oder eine allgemeine Erschöpfung können dazu führen, dass der Job stärker belastend wirkt, als er objektiv ist.

Manchmal werden im Umgang mit der Entscheidungssituation auch unsere Konfliktstrategien sichtbar. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, können wir dazu neigen, uns zu lange mit einer Situation zu arrangieren, auch wenn wir unglücklich sind. Das betrifft häufig Menschen mit empathischen oder protektiven Konfliktstrategien. Menschen mit kompetitiven Konfliktstrategien sind eher ungeduldig und möchten schnell eine unangenehme Situation beheben. Für sie wird es schwierig, wenn die Umstände das nicht so schnell erlauben.

Lese hier gern mehr oder mache gleich den Gratis-Test dazu.

Fragen, die dich hier weiterbringen können

- Welche Situationen oder Erlebnisse haben meinen Wunsch nach Veränderung verstärkt?

- Sind diese Situationen einmalig oder wiederholen sie sich?

- Fühle ich mich nur in einzelnen Bereichen unzufrieden oder betrifft es meinen gesamten Arbeitsalltag?

- Liegt der Kern meiner Unzufriedenheit in der Aufgabe selbst, in den Rahmenbedingungen oder in den Menschen, mit denen ich arbeite?

- Welche meiner persönlichen Werte werden hier verletzt oder nicht gelebt?

- Woran würde ich merken, dass ich wieder zufrieden bin?

- Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, was würde ich tun?

Mini-Checkliste:

Ich bin im Kern unzufrieden mit …

❒ den Arbeitsinhalten

❒ den Rahmenbedingungen (Arbeitszeiten, Arbeitsweg, Bezahlung, Ressourcen)

❒ den Entwicklungsmöglichkeiten

❒ der Führung/Führungskultur

❒ dem sozialen Umfeld am Arbeitsplatz

❒ dem Arbeitsklima

❒ der Kommunikation

Je klarer du verstehst, was genau dich antreibt, desto gezielter kannst du entscheiden, welche Richtung für dich stimmig ist – und welche Maßnahmen realistisch helfen können.

Wie verändert sich dein Blick, wenn du von ganz oben auf dein Leben schaust – als würdest du das große Ganze sehen?

4. Die Option zu bleiben

Zu bleiben heißt nicht, alles hinzunehmen. Wenn du dich bewusst für das Bleiben entscheidest, kannst du Einfluss nehmen und Veränderungen anstoßen. Der erste Schritt ist, den Blick vom Problem auf mögliche Lösungen zu lenken.

Manchmal reicht es, ein Thema klar anzusprechen. Ein klärendes Gespräch mit der Führungskraft oder der Personalabteilung kann Missverständnisse auflösen und Spielräume eröffnen. Wichtig ist, vorbereitet in solche Gespräche zu gehen: konkrete Beispiele nennen, die eigene Sicht beschreiben, Vorschläge für Verbesserungen mitbringen. Hier findest du einige Anhaltspunkte dafür.

Bleiben kann auch bedeuten, Prioritäten neu zu setzen. Aufgaben abzugeben, Grenzen klarer zu kommunizieren, die eigene Rolle zu schärfen. So vermeidest du, dass sich Unzufriedenheit verfestigt.

Beispiele für aktive Schritte beim Bleiben:

➜ Konflikte ansprechen und Lösungswege verhandeln

➜ Verantwortlichkeiten klären, um Überlastung zu reduzieren

➜ Weiterbildung oder neue Projekte einfordern, um die eigene Entwicklung voranzubringen

➜ Austausch mit Kolleginnen und Kollegen suchen, um Verbündete für Veränderungen zu finden

➜ Strukturen anpassen, wo du Handlungsspielraum hast

Es gibt auch die Möglichkeit, einen internen Wechsel zu prüfen – in ein anderes Team, eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort. Manchmal verändert ein Perspektivwechsel innerhalb des Unternehmens mehr, als ein kompletter Neuanfang außerhalb.

Fragen, die dich unterstützen, wenn du bleiben willst

- Was genau müsste sich ändern, damit ich mich hier wieder wohlfühle?

- Wer kann mich dabei unterstützen?

- Welche Ressourcen oder Hebel habe ich selbst in der Hand?

- Bis wann möchte ich prüfen, ob sich etwas verbessert?

Bleiben ist dann sinnvoll, wenn es realistische Chancen auf Besserung gibt und du bereit bist, aktiv an dieser Besserung mitzuwirken. Es ist keine Kapitulation – es ist eine bewusste Entscheidung mit klaren Bedingungen.

Bleiben als notwendiger Klärungsschritt

Manchmal zeigt sich aber auch erst im Versuch zu bleiben, dass es doch nicht funktioniert. Das ist kein Versagen. Es hat einen Wert, denn oft steckt in dieser Entscheidung ein letzter, notwendiger Klärungsschritt. Du weißt danach klarer, dass der Weg nach außen wirklich der richtige ist.

5. Der Punkt, an dem es kippt

Es gibt dann den Moment, in dem es auf einmal klar ist: Die Entscheidung ist gefallen, auch wenn du sie noch nicht ausgesprochen hast. Manchmal ist es ein einzelnes Ereignis, das wie ein Auslöser wirkt. Manchmal ist es der Moment, in dem du merkst, dass sich deine innere Haltung verändert hat – du bist innerlich schon auf dem Weg nach draußen.

Der „Point of No Return“ muss nicht laut oder dramatisch sein. Er kann plötzlich da sein, als Erkenntnis. Du sitzt in einer Besprechung und spürst, dass du nicht mehr investieren willst. Oder du hörst dir eine neue Strategie an und weißt, dass du sie nicht mehr mittragen kannst.

Ab diesem Punkt geht es nicht mehr darum, ob du gehst, sondern wie.

Manchmal meldet sich auch der Körper: Verspannungen, Magenprobleme, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Zittern, all das können Anzeichen sein, dass die innere Anspannung sehr hoch ist. Und sie können der letzte Tropfen sein für die Einsicht, dass du so nicht weitermachen willst.

Typische Signale

- Du hast innerlich bereits begonnen, dich von Kolleginnen und Kollegen zu distanzieren.

- Du stellst dir immer öfter vor, wie es wäre, woanders zu arbeiten, und dieser Gedanke wirkt entlastend.

- Selbst kleine Konflikte fühlen sich nicht mehr lösbar an, weil dir die Motivation fehlt, sie anzugehen.

- Du investierst nur noch das Nötigste, um deinen Job zu erfüllen.

- Du merkst, dass du im Gespräch über die Arbeit fast nur noch negativ sprichst.

- Dein Körper zeigt dir durch Erschöpfung, Schlafstörungen oder andere Stresssymptome, dass du an einer Grenze bist.

Es gibt auch den schleichenden Point of No Return: Vielleicht hast du schon mehrfach versucht zu bleiben, hast Gespräche geführt, Veränderungen angestoßen – und immer wieder festgestellt, dass sich nichts Wesentliches bewegt. Auch das ist ein Kipppunkt. Er gibt dir die Sicherheit, dass deine Entscheidung auf einem klaren Fundament steht.

Wichtig ist, diesen Moment bewusst zu erkennen. Er markiert den Übergang von der Phase des Abwägens in die Phase der Vorbereitung.

Ab hier liegt der Fokus nicht mehr auf „Soll ich?“, sondern auf „Wie mache ich es?“

6. Die Option zu gehen

Wenn klar ist, dass du den nächsten Schritt nach außen gehen willst, beginnt eine neue Phase: die Vorbereitung. Hier geht es nicht mehr darum, ob du gehst, sondern wie du den Übergang so gestaltest, dass er dich stärkt statt schwächt.

Ein erster Schritt ist, den zeitlichen Rahmen festzulegen. Manche kündigen sofort, andere planen mehrere Monate im Voraus. Die richtige Geschwindigkeit hängt von deiner persönlichen und finanziellen Situation ab, von den Kündigungsfristen und davon, wie schnell du eine neue Aufgabe finden möchtest.

Parallel kannst du dein berufliches Profil schärfen: Lebenslauf und Online-Profile aktualisieren, Referenzen sichern, ein Netzwerk aktivieren. Auch Gespräche mit Personen, die bereits ähnliche Schritte gegangen sind, können helfen, Stolpersteine früh zu erkennen.

Es lohnt sich, den Abschied bewusst zu gestalten. Das bedeutet, offene Projekte geordnet zu übergeben, Wissen zu dokumentieren und den Kontakt zu Menschen zu halten, die dir wichtig sind. Ein sauberer Übergang schützt deinen Ruf und erleichtert es, Türen offen zu halten.

Wichtig ist auch, emotional zu verdauen und abzuschließen. Alles zurückzulassen, was nicht gut war, aber auch zu würdigen, was du dort gelernt hast und mitnehmen kannst. Ungelöste Themen, Konflikte oder schwierige Erfahrungen schleppst du sonst unbewusst mit – und sie tauchen Bei deiner nächsten Aufgabe in neuer Form wieder auf.

Sinnvolle Schritte, wenn du gehen willst

- Einen realistischen Zeitplan für die Kündigung und den Start im neuen Job festlegen

- Bewerbungsunterlagen, Online-Profile und Arbeitsproben aktualisieren

- Dein Netzwerk gezielt ansprechen, um Optionen zu prüfen

- Finanzielle Rücklagen prüfen und, falls nötig, anpassen

- Offene Aufgaben und Projekte planvoll übergeben

- Deinen Abschied klar und wertschätzend kommunizieren und gestalten

- Zeit für persönliche Reflexion einplanen, um Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten

Auch emotional ist diese Phase anspruchsvoll. Es kann sein, dass du erleichtert bist und dennoch immer wieder Unsicherheit auftaucht, besonders, wenn noch kein neuer Job feststeht.

Es kann auch sein, dass tagsüber alles okay ist und du strukturiert an deinem Ausstieg arbeitest. Und dann nachts plötzlich aufwachst, alles wie ein Berg vor dir liegt und du dich fragst, wie du das alles schaffen sollst. Auch das ist ganz normal. Es hilft, sich bewusst zu machen, dass diese Gefühle Teil des Prozesses sind.

Was dir auch klarmachen solltest: in der Regel ist das keine kurze Aktion, sondern dauert Wochen, manchmal Monate, je nachdem welche Kündigungszeit da ist und in welche Verpflichtungen zu übergeben sind.

Gestehe dir zu, dass es auch einmal Motivationslöcher und Unsicherheiten geben kann, und halte dein langfristiges Ziel fest vor Augen.

Fragen, die dich in dieser Phase begleiten können:

- Was ist mir bei meiner nächsten Aufgabe besonders wichtig?

- Welche Arbeitsbedingungen möchte ich nicht mehr akzeptieren?

- Welche Menschen oder Netzwerke möchte ich in die Veränderung einbeziehen?

- Wie möchte ich, dass mein Abschied in Erinnerung bleibt?

Gehen ist keine Flucht, wenn es gut vorbereitet ist. Es ist ein Schritt, der auf einer klaren Entscheidung basiert und den Blick nach vorn richtet.

7. Dein Kompass für die Entscheidung

Ob du bleibst oder gehst, ist keine Entscheidung, die über Nacht fällt. Sie entwickelt sich. Oft gibt es eine längere Phase der Unzufriedenheit, dann eine Phase der Ambivalenz, in der beide Optionen nebeneinander bestehen. Ob du dich entscheidest zu bleiben oder zu gehen: Beides heißt etwas zu verändern, wenn auch auf andere Art. Und beide Wege haben ihren Wert, wenn sie bewusst gewählt werden.

Wichtig ist, den Prozess als Ganzes zu sehen:

- Nimm wahr, was dich stört oder verletzt.

- Verstehe, warum diese Punkte für dich so bedeutsam sind.

- Lasse die Ambivalenz zu, verharre aber nicht darin.

- Mache dir klar, wo du langfristig hin willst.

- Prüfe Optionen und wäge bewusst ab.

- Gestalte die Situation, ob du bleibst oder gehst.

- Würdige, danke und schließe ab, bevor du in den nächsten Schritt gehst.

Es geht nicht nur darum, deinen Job zu wechseln oder zu halten. Es geht darum, in Einklang mit deinen Werten und Bedürfnissen zu handeln. So stellst du sicher, dass deine Entscheidung nicht aus reiner Reaktion entsteht, sondern aus Klarheit.

Eine Entscheidung, die auf Klarheit basiert, gibt dir Ruhe – unabhängig davon, ob dein Weg innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weitergeht.

Wie kann es für dich weitergehen?

Vielleicht möchtest du raus aus der Ambivalenz oder hast dich schon entschieden, weißt aber noch nicht, wie du vorgehen kannst.

Du musst diesen Weg nicht allein gehen. In einem 1:1 Coaching oder einer Einzelsitzung bekommst du Raum, deine Situation in Ruhe zu sortieren, Perspektiven zu erkennen und handfeste nächste Schritte zu entwickeln.

Melde dich, wenn du dir Unterstützung wünschst, um deine Entscheidung mit Klarheit und Sicherheit zu treffen. Schreib mir einfach eine kurze Mail unter kontakt@kerstin-pletzer.de.

Herzlichst

Weiterlesen:

https://kerstin-pletzer.de/vertrauensbruch-so-gewinnst-du-boden-unter-den-fuessen/

https://kerstin-pletzer.de/umgang-mit-aerger-und-wut/

https://kerstin-pletzer.de/kein-vertrauen-im-team-eine-fallstudie/

https://kerstin-pletzer.de/klaerendes-gespraech-mit-kollegen-2/

Bildnachweis:

Titel: Floral Deco@canva

Hallo Frau Pelzer,

Besten Dank für die Informationen, es ist alle prima zusammengefasst und erklärt.

Insgesamt bietet es mir eine gute Unterstützung für meine weiteren Entscheidungen.

Liebe Frau Thiemeier,

vielen Dank, das freut mich!