Tipps für schwierige Gespräche sind wahrscheinlich genau das, was du suchst, wenn dir ein bestimmtes Gespräch schon länger im Magen liegt. Vielleicht hast du etwas auf dem Herzen. Du willst etwas ansprechen, weißt aber nicht, wie. Es könnte heikel werden, weil Emotionen im Spiel sind, weil es Spannungen gibt, oder weil du dich schlicht unwohl fühlst bei dem Gedanken.

Schwierige Gespräche sind solche, bei denen du dich verletzlich fühlst. Du willst gehört werden, aber auch die Beziehung nicht gefährden. Du willst klar sein, ohne zu viel von dir preiszugeben. Widersprüche sind normal – sie gehören zu jedem echten Austausch. Der entscheidende Punkt ist: Du kannst lernen, auch solche Gespräche ruhig, klar und souverän zu führen.

In diesem Artikel findest du meine 77 besten Tipps – kompakt, praxisnah und Schritt für Schritt entlang des Gesprächsverlaufs: von der Vorbereitung über den Einstieg bis hin zum Abschluss und der Nachbereitung sowie viele Formulierungshilfen.

Nicht jeder Punkt wird auf jede Situation passen. Betrachte die Sammlung als Werkzeugkasten: Wähle, was dich heute weiterbringt, und lass liegen, was du nicht brauchst.

Damit du schnell findest, was gerade relevant ist, kannst du über das Inhaltsverzeichnis direkt zu den einzelnen Kapiteln springen – etwa „Bevor du anfängst“, „Der richtige Rahmen“, „Wie du einsteigst“, „Wenn es emotional wird“ oder „Wie du ein Gespräch beendest“.

So kannst du genau dort einsteigen, wo du stehst – und Schritt für Schritt sicherer in herausfordernden Gesprächen werden.

Bevor du anfängst

Wie du dich richtig vorbereitest, ohne Ärger- oder Grübelschleifen aufzubauen.

1. Kläre dein Ziel.

Bevor du in ein schwieriges Gespräch gehst, mach dir bewusst, warum du es führen willst. Willst du etwas klären, etwas verändern oder einfach verstanden werden? Sein Ziel zu kennen, hilft dir, deinen roten Faden zu halten.

Schreib dein Ziel in einem Satz auf, so klar, dass du ihn laut aussprechen könntest: „Ich möchte darüber sprechen, warum ich mit der Entscheidung XY nicht einverstanden bin. Und ich möchte verstehen, wie es dazu gekommen ist.„

2. Sortiere deine Gedanken schriftlich.

Schreiben ist eine großartige Hilfe. Es klärt und nimmt dir den emotionalen Stress. Notiere die Kernpunkte, die du ansprechen willst, und was du vermeiden möchtest. Oft zeigt sich dabei, dass vieles nur Nebenrauschen ist. Durch das Schreiben verlagerst du das innere Durcheinander auf Papier und schaffst mentale Klarheit, bevor du überhaupt sprichst.

Wenn du sehr aufgeregt bist – schreib 10-15 Minuten vor dem Gespräch alle Gedanken ungefiltert herunter. Das entlastet dich emotional und sorgt dafür, dass du mental fit und wach bist. (Hier mehr dazu)

3. Nutze das Kommunikationsquadrat, um dich zu strukturieren.

Wenn du es kennst, ist das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun eine großartige Hilfe, um sich auf ein Gespräch vorzubereiten.

– Was möchte ich ansprechen, um welches Thema geht es mir?

– Was möchte ich von mir selbst mitteilen? Welche Gedanken und Gefühle?

– Wie sehe ich unsere Beziehung, wie stehen wir zurzeit zueinander? Wie könnte das Gespräch beeinflussen?

– Was erwarte ich vom anderen? Was erwarte ich von dem Gespräch?

4. Überlege, welche Punkte sensibel für dich sind.

Jeder Mensch hat Knöpfe, bei denen sofort Abwehr oder Rückzug aktiviert wird, wenn sie gedrückt werden. Wenn du weißt, wo sie liegen, kannst du dich im Gespräch selbst beobachten. Das macht dich nicht unverwundbar, aber handlungsfähig. Du erkennst besser, wann deine Schutzreflexe einsetzen und wie du sie körperlich spürst.

5. Bereite Argumente vor.

Gute Vorbereitung heißt, zu wissen, WAS dein Standpunkt ist, WARUM du es so siehst und welche zusätzlichen Belege oder Beweise dafür gibt. Mach dir klar, was du sagen willst, aber baue keine Wortfestung. Stichpunkte reichen. Wenn du zu viel einstudierst, verlierst du in der konkreten Situation die Lebendigkeit.

6. Vermeide innere Ärger-Dialoge.

Stoppe Gedanken und innere Dialoge wie: „Das lass ich mir nicht nochmal bieten.“, „Wenn der mir so kommt, ist Schluss“ und Ähnliches. Es besteht immer die Chance, dass es anders werden kann, als du denkst. Und wenn du dich innerlich so aufrüstest, gehst du eskaliert in das Gespräch, bevor überhaupt irgendetwas passiert

7. Reflektiere deine Haltung.

Ein Gespräch ist kein Wettkampf, sondern eine Beziehungssituation. Gehst du hinein, um zu überzeugen, zu verteidigen oder um zu verstehen? Deine innere Haltung beeinflusst unwillkürlich auch dein Gegenüber. Missionsdrang erzeugt eher Widerstand. Echtes Interesse öffnet Türen, auch wenn die Standpunkte sich unterscheiden.

8. Kündige das Gespräch kurz an.

Ein einfacher Satz genügt: „Ich würde gern etwas mit dir besprechen – wann passt es dir?“ Damit nimmst du Druck aus der Situation und gibst dem oder der anderen Zeit, sich innerlich darauf einzustellen. Zu viel Vorrede erweckt eher Misstrauen. Bei Nachfrage reicht es zu sagen: „Mir geht es um die Situation neulich im Meeting. Aber ich möchte es nicht so zwischen Tür und Angel besprechen. Wann könntest du?„

Der Rahmen

Wie du eine bestmögliche Situation für dein Gespräch gestalten kannst.

9. Vermeide Gespräche unter Stress.

Stress verändert die Wahrnehmung, den Ton und die Urteilskraft. Schon leichte Erschöpfung, Zeitdruck oder Hunger reichen, um empfindlicher und gereizter zu reagieren. Wenn du merkst, dass dein Puls hoch oder dein Kopf voll ist, verschiebe das Gespräch. Das führt in der Regel nur zu noch mehr Stress. Ein guter Zeitpunkt entscheidet oft mehr als ein gutes Argument.

10. Wähle einen neutralen Ort.

Orte haben eine eigene Bedeutung. Wer in seinem Büro oder auf vertrautem Terrain sitzt, hat unbewusst mehr Hausmacht. Neutralität sorgt dafür, dass sich beide Seiten freier äußern können. Ein neutraler Ort ist keine Nebensache, sondern Teil der Gesprächspsychologie – er verändert Verhalten, Ton und Offenheit. Ideal ist ein Ort, der unbelastet ist, oder positive Erinnerungen weckt. Manchmal kann es auch eine Bank im Park sein oder ein Café. Wichtig wäre nur, dass es nicht so viele Ablenkungen gibt.

11. Sorge für Ruhe.

Schalte vermeidbare Störungen aus: Push-Nachrichten, Anrufe, Menschen, die zur Tür hereinkommen könnten. Es ist einerseits ein Signal von Respekt. Und andererseits sprechen wir freier, wenn wir wissen, dass nicht jederzeit jemand hereinplatzen kann.

12. Wie du sitzt, so sprichst du.

Manchmal entscheidet schon das Sitzen über eine gute Gesprächsbalance. Unterschiede in der Sitzhöhe können Überlegenheits- oder Unterlegenheitsgefühle hervorrufen. Versinkt man in weichen Polstern, ist es schwer, Klartext zu reden.

Ideal ist es, sich auf ähnliche Stühle etwas über Eck zu setzen. Damit ist man im Blickkontakt, auf Augenhöhe, und es ist weniger konfrontativ. Auch ein Tisch mit Getränken und Schreibzeug kann helfen, die Situation zu entspannen.

13. Bewegung hilft.

Manche Gespräche laufen besser im Gehen. Bewegung löst Anspannung und lässt Gedanken fließen. Beim Gehen reden Menschen spontaner und weniger defensiv. Ein kurzer Spaziergang kann oft mehr klären als ein formaler Termin im Besprechungsraum.

145. Berücksichtige Gruppendynamik.

In Teams oder Familiengesprächen verändert sich das Verhalten sofort, weil es für alles Zeugen gibt. Loyalitäten, Allianzen und Unsicherheiten spielen mit und lassen Gespräche schnell eskalieren. Wenn das Thema sensibel ist, und nicht alle angeht, kläre es zu zweit. In Gruppen gilt: je mehr Menschen, desto komplexer und desto mehr verbindliche Struktur ist notwendig. Ab circa fünf Menschen braucht es in der Regel eine Gesprächsmoderation.

15. Sorge für dich, auch wenn dir der Rahmen vorgegeben wird.

Versuche, dir innerhalb des Gegebenen eine möglichst angenehme Situation zu schaffen:

Schau dir den Raum genau an. Versuche eine Sitzposition zu finden, in der du dich wohlfühlst: genug Luft um dich herum, eine angenehme Sitzhöhe, weder zu niedrig, noch zu hoch, so, dass du Überblick über den Raum hast beziehungsweise Sicherheit im Rücken. Wenn du dich in dem Territorium, zum Beispiel dem Chef-Büro, zu unwohl fühlst, kannst du versuchen, einen Raumwechsel zu erwirken.

Der Einstieg

Wie du schon am Anfang eine gute Ausrichtung für das Gespräch bewirken kannst.

16. Sorge dafür, dass du präsent und aufmerksam sein kannst.

Ein schwieriges Gespräch braucht deine volle Aufmerksamkeit. Wenn du innerlich woanders bist – im nächsten Termin, bei Sorgen oder Müdigkeit – fehlt dir die emotionale Steuerung. Deine Präsenz zeigt sich im Blick, in der Stimme, in deiner Reaktionsgeschwindigkeit. Nimm dir lieber zehn Minuten zur Sammlung, als aufgeregt oder entnervt zu starten. (Siehe auch Tipp 2.)

17. Starte direkt und klar.

Kein Smalltalk, keinen langen Anlauf. Ein ruhiger, direkter Beginn zeigt Souveränität und nimmt Druck aus der Situation. Wer gelassen startet, signalisiert: Ich möchte etwas klären, nicht in den Kampf gehen.

18. Sende positive Signale.

Ein Satz wie „Schön, dass wir heute sprechen“ stabilisiert die Beziehungsebene. Positive Signale zu senden, bedeutet nicht, Probleme zu überzuckern oder zu beschönigen. Es ist eine Botschaft der Zuversicht und des Vertrauens darin, dass eine Lösung gefunden wird.

Das funktioniert auch, wenn dein Gesprächspartner das Gespräch eröffnet. Es ist immer möglich zu sagen: „Ich bin auch froh …“ oder „Danke, dass du auf mich zugekommen bist…“

19. Nenn dein Anliegen direkt.

Klarheit am Anfang verhindert, dass sich das Gespräch in Nebensätzen verliert. Sag, worum es dir geht, ohne Vorwurf, ohne Erklärungskaskade. Zum Beispiel: „Ich möchte mit dir über etwas sprechen, das mir seit einiger Zeit auffällt.“ Direkte Ansprache zeigt Mut und Verantwortung – zwei Dinge, die Vertrauen erzeugen.

Wenn dein Gesprächspartner sein Anliegen zuerst vorbringt, höre ihn an. Je nach Situation, kannst du auch fragen, ob du dir kurz einen Gedanken aufschreiben kannst, um später darauf zurückzukommen.

20. Sag, worum es dir geht.

Ein kurzer Überblick gibt dem Gespräch Struktur. „Mir geht’s heute um drei Punkte …“, reicht völlig. Das signalisiert Ordnung und Vorbereitung. Menschen hören besser zu, wenn sie wissen, wohin das Gespräch führt, und wann es zu Ende ist.

Du kannst auch dein Gegenüber fragen, was sein Ziel für das Gespräch ist

21. Hol Zustimmung ein.

Bevor was tiefer ins Gespräch geht, prüfe kurz, ob das Vorgehen so passt. Auch hier genügt einfacher Satz: „Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich kurz beginne und du danach deine Sicht schilderst?“ Damit stellst du Augenhöhe her, ohne Kontrolle abzugeben. Wenn es umgekehrt ist, und dein Gesprächspartner macht diesen Vorschlag, kannst du überlegen, ob du dem noch etwas hinzufügen möchtest.

Eine Vereinbarung schafft Freiwilligkeit, und das ist die Basis für jedes offene Gespräch.

Das Gespräch führen

Wie du den Gesprächsfaden in der Hand behältst, dich klar ausdrückst und das Gespräch auf einer stabilen Bahn hältst.

22. Höre zu, bevor du antwortest.

Zuhören ist kein passiver Akt, sondern eine aktive und wirkungsvolle Handlung. Wenn du wirklich zuhörst, ändert sich die Energie im Raum. Unterbrich nicht, auch wenn du schon „weißt“, was kommt. Wahres Zuhören verlangsamt und vertieft.

23. Höre doppelt so lange zu, wie du sprichst.

Meistens sind wir mehr darauf fokussiert, unsere eigenen Sichtweisen darzulegen. Aber jeder möchte verstanden werden und braucht den Raum, um seine Sichtweisen umfassend darzulegen. Diese Regel ist dazu da, unserer natürlichen Tendenz entgegenzusteuern.

– Epiktet, griechischer Philosoph

„Wir haben zwei Ohren und einen Mund, sodass wir doppelt so lange zuhören können, wie wir reden.“

24. Paraphrasiere.

Wiederhole in eigenen Worten, was du verstanden hast: „Wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir um …“. Paraphrasieren sollte nichts falsch verstanden werden, als papageienhafte Technik, sondern als eine Methode, die Dinge genauer zu bekommen. Es zeigt, dass du präsent bist und deinem Gegenüber in seinen Worten folgst.

25. Drücke dich ruhig und klar aus, nicht mehr Fachwörter als nötig

Abstrakte Sprache schafft Distanz und Unsicherheit. Verwende einfache, konkrete Begriffe und kurze Sätze. Menschen hören nicht nur, was du weißt, sondern vor allem auch, wie du klingst. Wenn du ruhig und klar sprichst, verstehen andere nicht nur deine Worte, sondern auch deine Haltung.

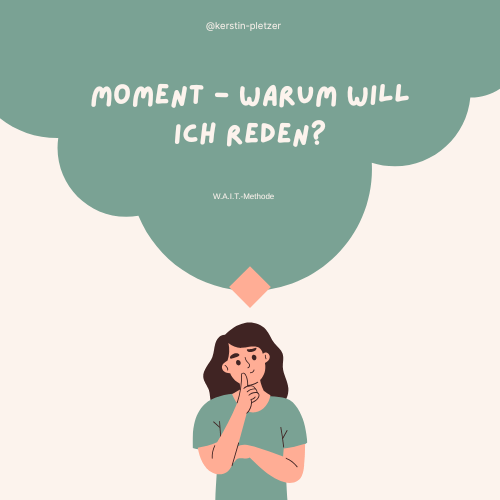

26. Nutze die W.A.I.T. – Methode, um impulsives Reden zu stoppen.

Die W.A.I.T.-Methode umfasst, innezuhalten und sich kurz zu fragen: Why Am I Talking – Warum will ich jetzt gerade reden?

Will ich mich verteidigen, Rederaum beanspruchen, oder recht haben? Diese kleine Selbstunterbrechung verändert die Qualität des Gesprächs. Sie lenkt dich von der Reaktion zur Intention.

27. Stell Fragen:

- Fragen zum Verstehen. „Wenn du das so sagst, heißt das …“, „Was genau verstehst du darunter?“ Solche Sätze zeigen Respekt und verhindern Eskalation. Menschen entspannen, wenn sie merken, dass sie wirklich gehört werden. Nachfragen klärt, bevor Missverständnisse sich verhärten

- Fragen zum gemeinsamen Denken. „Wie siehst du das?“ oder „Was wäre dir wichtig?“ Offene Fragen öffnen Räume. Sie holen den anderen ins Denken statt in die Verteidigung. Sie signalisieren Interesse – und führen oft zu Antworten, die dich überraschen.

- Fragen, um die Sicht zu erweitern.„Wie würde jemand Außenstehendes das sehen?“ , „Was würde das für die Kinder bedeuten“ – solche Fragen schaffen Distanz und fördern Perspektivwechsel. Sie helfen, eingefahrene Positionen zu lockern, ohne sie anzugreifen. So entsteht Bewegung in festgefahrenen Gesprächen.

- Fragen, um eine Entscheidung zu treffen.

„Ja oder nein?“, „Heute oder nächste Woche?, „Ist das für dich in Ordnung?“ Wenn du Klarheit brauchst, stelle geschlossene Fragen, die Entscheidungen verlangen. Das gibt Richtung. Geschlossene Fragen sind kein Druckmittel – sie sind ein Werkzeug für Struktur

278. Zeige dich.

Sprich nicht nur über das Thema und die Inhalte, sondern auch darüber, welche Gedanken du dazu hast, was dich im Inneren dazu bewegt und was du dir wünscht.

29. Halte den roten Faden.

Ein Gespräch braucht eine Linie. Zwischenfazits halten Gespräche strukturiert: „Bis hierher habe ich verstanden, dass …“

Sag, worüber du sprichst, und kündige an, was als Nächstes kommt. Das wirkt nicht künstlich, sondern gibt Orientierung. Struktur ist kein Korsett, sondern ein Geländer, an dem sich beide festhalten können: „Ich gehe noch kurz auf diesen Gedanken ein, bevor ich auf unseren Punkt zurückkomme…„, „einerseits … andererseits …“ . Komme auf Aspekte zurück, die noch nicht besprochen sind. „Du hattest gerade noch erwähnt,… dazu möchte ich noch kurz was sagen.“

Wie du Beziehung hältst, Missverständnisse vermeidest, Spannung regulierst und das Gespräch im Gleichgewicht führst.

30. Betone Gemeinsamkeiten.

Sag, wo du mitgehst, auch wenn du zu anderen Punkten eine andere Auffassung hast. Ein: „In dem Punkt sehe ich das genauso“ erleichtert die Auseinandersetzung. Gemeinsamkeiten stabilisieren das Gesprächsgefühl. Sie zeigen, dass es nicht nur Zustimmung oder Widerspruch geben kann, sondern auch Zwischentöne. So entsteht Verbindung, auch bei inhaltlichen Differenzen.

31. Nutze Ich-Botschaften.

Sprich aus deiner Perspektive: „Ich erlebe das so“, „Das wirkt sich bei mir so aus…“, statt „Du machst immer“. Damit beschreibst du deine Wahrnehmung und was sie für dich bedeutet. Ich-Botschaften schützen die Beziehungsebene und halten Verantwortung bei dir. Sie machen Kritik annehmbar, ohne sie zu verwässern.

32. Interpretiere großzügig.

Leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Schwierige Gespräche fordern jeden mental und emotional. Wir können nicht in jedem Moment geordnet und abgewogen argumentieren. Wenn du wohlwollend interpretierst, bleibt das Gespräch auf einer konstruktiven Ebene. Unterstelle nicht gleich eine schlechte Absicht, wenn der Ton mal etwas rauer wird. Großzügigkeit im Zuhören ist der beste Weg, Eskalationen zu vermeiden.

33. Gib Kritik eine positive Bedeutung.

Kritik empfinden wir in der Regel als unangenehm. Aber sie muss auch ausgedrückt werden können, sonst kann sich eine Beziehung nicht entwickeln. Erkenne hinter Kritik die Bedürfnisse des Anderen. „Dir ist also wichtig, dass …“, „Dir ist also wichtig, dass es schneller geht?“ – So übersetzt du einen empfundenen Angriff in Information. Du entziehst der Kritik ihre Schärfe, ohne sie zu ignorieren.

34. Halte den Ton ruhig.

Dein Sprechtempo und deine Stimme sind Signale. Sprich langsam, klar, ohne Druck. Ein ruhiger Ton dämpft Aggression und signalisiert Kontrolle. Wer ruhig bleibt, auch wenn der andere laut wird, wirkt einer weiteren Eskalation entgegen.

35. Halte Stille und Schweigen aus.

Viele fürchten Stille, dabei ist sie ein mächtiges Werkzeug. Im Schweigen entsteht Raum für Nachdenken und für Emotionen, die Worte brauchen. Wer Stille aushält, wirkt souverän. Es zeigt, dass du präsent bist, nicht, dass du unsicher bist.

36. Bei Spannungen: Wechsle die Ebene

Wenn du merkst, dass das Gespräch festfährt oder der Ton kippt, wechsle auf die Meta-Ebene: Schlage vor, darüber zu sprechen, WIE das Gespräch abläuft, anstatt weiter über Meinungen streiten. „Ich merke, wir reden gerade aneinander vorbei – was ist gerade los?“ Das bezieht die Beziehungsebene mit ein und bringt zurück in Kontakt.

37. Hab ein paar „rettende Sätze“ parat.

Wenn sich das Gespräch festgefahren hat, können ein paar respektvolle und positive Beziehungsbotschaften das Gespräch dafür sorgen, dass es weitergeht, auch wenn es weiter inhaltliche Differenzen gibt. Wichtig ist natürlich, dass du es ernst meinst, und nicht taktisch–methodisch einsetzt.

„Einigen wir uns darauf, dass wir uns gerade nicht einig sind.“

„Du musst dich nicht ändern.“

„Du hast recht.“

„Das sehe ich auch so.“

„Ich verstehe dich absolut, und dennoch möchte ich etwas anders.“

„Ich schätze dich und dein Urteil. Aber in diesem Punkt sehe ich es anders.“

Emotionen & Co.

Wie du mit Gefühlen bei dir und beim anderen umgehst.

38. Akzeptiere, wenn es emotional wird.

Wir können uns nicht die ganze Zeit kontrollieren. Gerade bei schwierigen Themen. Jeder muss man mal „ins Unreine“ reden können, oder „wie einem der Schnabel gewachsen ist“. Nicht jede Emotion muss sofort herunter gedimmt oder beruhigt werden. Auch wenn es sich nicht angenehm anfühlt: Zu schwierigen Gesprächen gehören zwingend auch „Getümmel – Phasen“ dazu (Friedemann Schulz von Thun). Sie sind wichtig, weil dann die Dinge ehrlich und konkret auf den Tisch kommen. Du solltest nur darauf achten, dass ihnen eine Reflexionsphase folgt, in der die Gefühle verstanden werden und sich die Themen sortieren.

38. Entmystifiziere Emotionen.

Emotionen werden häufig als ultimative Wahrheit verstanden. „Ich fühle, also ist es wahr“. Das ist ein Missverständnis.

Letztlich sind Emotionen nichts anderes als biochemische Reaktionen in unserem Nervensystem in Bezug auf eine äußere Situation. Es sind vorübergehende Signale, die melden, dass uns etwas wichtig ist. Es geht darum, ihre Botschaft zu verstehen, nicht es tun zu müssen. Dafür brauchst du deinen Verstand. Er hilft dir zu verstehen, WAS du fühlst, und WARUM du es fühlst.

39. Benenne innerlich, was du fühlst.

Frei nach dem Motto: „Gefühl benannt – Gefühl gebannt“. Sag dir innerlich: „Da ist Ärger“, oder vielleicht sogar„Ah, interessant, da ist Enttäuschung“. Durch dieses interessierte Benennen schaffst du einen kleinen Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Dieser Moment genügt, um besonnen zu reagieren, anstatt impulsiv zurückzuschießen.

40. Frage nach dem Wert hinter dem Gefühl.

Jede starke Emotion zeigt, dass ein persönlicher Wert berührt ist – Respekt, Zugehörigkeit, Gerechtigkeit, Freiheit. Wenn du erkennst, welcher Wert aktiv ist, verstehst du dein Gefühl besser. Ärger wird dann zu einem Hinweis, nicht Anlass einer Explosion. So kannst du bewusst handeln, anstatt nur zu reagieren.

41. Reagiere nicht sofort.

Zwischen Auslöser und Reaktion liegt ein kurzer Moment – nutze ihn. Atme einmal tief aus, bevor du antwortest. Diese Pause entscheidet oft über Verlauf und Ausgang. Wer sich Reaktionszeit gönnt, bleibt in Führung – auch über sich selbst.

42. Achte auf deinen Körper.

Der Körper zeigt, was das Gespräch mit dir macht. Enger Sitz, angezogene Schultern, flache Atmung – all das signalisiert Spannung. Verändere deine Haltung: Setz dich aufrecht hin, löse den Kiefer, entspanne den Atem. So regulierst du Emotionen, ohne über sie reden zu müssen.

43. Verlängere das Ausatmen

Der einfachste Zugang zur Selbstberuhigung ist physiologisch. Ein längeres Ausatmen aktiviert den Vagusnerv, der für Ruhe sorgt. Zähle innerlich langsam mit: ein 4 Sekunden, aus 6 Sekunden:. Kein Mantra, keine Technik – nur eine kleine körperliche Intervention mit großer Wirkung.

44. Lass auch den Emotionen des anderen Raum.

Nicht jedes Gefühl braucht sofort eine Lösung oder Reaktion! Wenn dein Gegenüber laut, traurig oder zornig wird, versuch nicht sofort, zu beruhigen oder zu beschwichtigen. Viel wichtiger ist es, das wahrzunehmen, auszuhalten, stehenzulassen. Sage gar nichts oder maximal: „Ich sehe, dass dich das bewegt.“ oder „Ist okay, erzähl einfach …“. Vertrauen entsteht, wenn du nicht ausweichst.

45. Mach dir bewusst: Gefühle stecken an.

Wir spiegeln einander über neuronale Resonanz. Wenn du ruhig bleibst, senkst du die Spannung im Raum – auch beim anderen. Wenn du dich ärgerst, überträgst du diesen Ton. Deine innere Gestimmtheit wirkt mehr als deine Worte. Umgekehrt kann es sein, dass sich die Spannung des anderen auf dich mit überträgt. Versuche bewusst dem entgegenzusteuern, dich mit Atmen zu beruhigen, dein Gefühl kurz anzusprechen. Das nimmt den Druck raus. Was ist?

46. Schlage eine Pause vor, wenn du nicht mehr kannst.

Unsere mentalen und emotionalen Kapazitäten sind nicht unerschöpflich. So unangenehm sie sind: Schwierige Gespräche üben einen Sog aus, dem wir uns manchmal schwer entziehen können. Wir machen weiter und weiter, auch wenn wir schon längst nicht mehr können. Schon allein das kann manchen emotionalen Kurzschluss hervorrufen.

Wenn du merkst, dass dein Puls steigt oder deine Emotionen mit dir davon galoppieren, sage es offen. „Ich würde gerne eine kurze Pause machen und mich sortieren. Wäre es in Ordnung, wenn wir in 20 Minuten weitermachen?“. Souveränität ist, bei sich zu bleiben, nicht sich von Sog mitreißen zu lassen

Umgang mit Angriffen

Wie du Angriffe und verbale Übergriffe parierst.

47. Atme, bevor du reagierst.

Physiologie geht schneller als Sprache. Wenn du angegriffen wirst, schaltet dein Körper in Alarm, bevor du denkst. Atme bewusst aus, das darf auch hörbar sein, bevor du antwortest. Diese eine Sekunde verschafft dir Souveränität und verhindert, dass du reflexhaft zurückziehst oder zurückziehst. Manchmal reicht sogar das schon als Reaktion, weil es zeigt, dass Jetzt gerade etwas besonderes passiert ist.

48. Ordne den Angriff ein.

Wenn dich jemand angreift, kann das Unterschiedliches bedeuten: Vielleicht ist derjenige sehr wütend, vielleicht hat er das Gefühl, er dringt nicht zu dir durch. Oder will ich gegen etwas abgrenzen. Auf der anderen Seite erleben wir Angriffe meist als direkte Kampfansage auf und gehen auf Gegenangriff.

Versuche das zu vermeiden und zunächst herauszufinden, was den anderen so ärgert oder aufbringt. Höre erst mal zu, halte Blickkontakt und bleibe ruhig: “Was ärgert dich so?“, „Verstehe ich dich richtig, dich frustriert besonders, dass ….“

49. Wahre deine Würde.

Bei aller Offenheit und Bereitschaft, Kritik anzuhören oder über die Beziehung zu reden, heißt das nicht, dass deine Würde angekratzt werden darf. Achte dich, weise geringschätzige Bemerkungen oder schlechte Behandlung zurück, sage Nein. Zum Beispiel „So möchte ich nicht angesprochen werden“ oder „Sprich nicht so mit mir.“

50. Setze Grenzen.

Benenne deutlich, wenn etwas unter die Gürtellinie geht oder der Ton nicht passt. „Das war unter der Gürtellinie.“ „Ich bin bereit zu reden, aber nicht in diesem Ton.“ Solche Sätze stoppen Eskalation, ohne das Gespräch abzubrechen. Grenzen sind kein Rückzug, sondern Orientierung

51. Trenne Person und Thema.

Bei ausdrücklicher Kritik an dir prüfe, ob sie sich auf dein Verhalten oder deine Person bezieht. Bei persönlichen Abwertungen geht es nicht um die Sache, sondern um die Beziehung. Bring das Gespräch zurück auf die Sachebene: „Lass uns bitte über den Punkt sprechen, nicht über mich als Person.“ „Ich setze mich mit deiner Sichtweise gerne auseinander, aber lass uns das Ganze auf einer sachlichen Ebene führen, ohne uns zu verletzen.“

Oder wechsle die Ebene und sprich mit dem anderen darüber, wie ihr eigentlich zurzeit zueinander steht

52. Sprich den Ton an.

Um die Ebene zu wechseln, reicht es manchmal, das Offensichtliche zu benennen: „Ich merke, der Ton wird gerade schärfer.“ Das ist eine Wahrnehmung und enthält keinen Vorwurf oder Angriff. Und es ermöglicht den Beteiligten mehr darüber zu sprechen, wo sie gerade innerlich sind, und was das Gespräch auslöst.

53. Beende destruktive Gespräche.

Wenn der andere weiter verletzt oder provoziert, beende, ruhig und ohne Drama: „Ich sehe, das führt hier gerade zu nichts. Ich schlage vor, wir machen später weiter.“ Es ist kein Scheitern, eine Grenze zu ziehen und muss auch kein Rückzug sein. Es ist eine Form, den Sog der Konfliktspirale zu unterbrechen, und allen Beteiligten zu ermöglichen, sich wieder zu beruhigen.

Umgang mit Manipulation

Wie du Psychospielchen und Manipulationstechniken durchschaust und abwehrst.

54. Erkenne die Signale

Manipulation ist ein Versuch, einen anderen Menschen zu etwas zu bringen oder ihn in einer bestimmten Weise fühlen zu lassen, und ihn für die eigenen Zwecke einzuspannen. Manipulation kann sich in Form von Komplimenten, „Love Bombing“, Schuldzuweisungen, Drohungen oder Lügen. Aber du spürst sie körperlich: Druck, Schuldgefühle, Unruhe maskieren. Du tust etwas, das du eigentlich nicht willst. Du fühlst dich seltsam verpflichtet, empfindest Scham oder Schuldgefühle. Die Sache fühlt sich seltsam falsch an, aber du kannst nicht richtig ausmachen, was es ist. Dann sollten alle Alarmglocken läuten.

55. Erlaube dir Skepsis und höre auf dein Bauchgefühl.

Bleibe bei dir. Vertraue deinem Unbehagen. Wenn sich etwas schräg anfühlt, ist es das meist auch. Du musst nicht sofort wissen, warum. Es reicht, dass du es wahrnimmst und dich innerlich zurücklehnst. Bleib innerlich auf Distanz.

Bei Schuldgefühlen, Andeutungen oder subtilen Erwartungen hilft keine Gegenattacke, sondern Klarheit, innere Distanz und das Bewusstsein, was wirklich deins ist – und was nicht. Stell dir vor, du beobachtest die Situation von außen. So bleibst du im Denken statt im Reagieren.

56. Mach dir klar, wo du zu packen bist

Manipulation funktionieren vor allem dann, wenn du dafür empfänglich bist. Ist Anerkennung, deine Schwachstelle? Dann Pass auf, ob jemand dich über Gebühr lobt oder dir Komplimente macht. Hast du Angst vor Ausgrenzung oder Isolation? Dann könnten subtile Drohungen vor Kontaktverlust bei dir andocken. Bist du ein sehr pflichtbewusste und verantwortungsvoller Mensch? Dann könnte man dich treffen, in dem man dir mangelndes Verantwortungsgefühl vorwirft, oder die Schuldgefühle macht. Je besser du deine Trigger Punkte kennst, desto unabhängiger kannst du reagieren.

57. Durchschaue die Absicht.

Lass dich nicht provozieren.

Spring nicht sofort in die Verteidigung, oder in den Gegenangriff. Bleibe ruhig und analytisch, das schützt dich vor emotionalen Machtspielen

58. Erkenne Psycho-Spiele und spiele nicht mit.

Manipulation lebt davon, emotionale Verwicklungen aufzubauen: Macht, Kontrolle, Abwertungen und Selbst Zweifel. Oft auch ganz subtil. Lass dich nicht einspannen für Themen des anderen. Wenn jemand versucht, über Schuld, Mitleid oder Scham zu steuern („Ich dachte, du bist mein Freund“), erkenne es als Taktik, nicht als Wahrheit. Wenn jemand immer wieder mit Trennung droht, sag vielleicht einfach einmal: „Dann mach doch.“

Spiele das Spiel nicht mit.

59. Frage direkt nach, statt dich zu rechtfertigen.

Verdeckte Strategien lösen sich auf, sobald sie ausgesprochen werden. Stell einfache, klare Fragen: „Wie meinst du das?“ oder „Was genau erwartest du von mir?“ So zwingst du dein Gegenüber, offen zu werden.

60. Formuliere deine Position ruhig und klar.

– „Ich sehe das anders.“

– „Das ist nicht meine Aufgabe.“

– „Nein, das möchte ich so nicht.“

61. Weise Unterstellungen zurück.

Wenn dir jemand ein Motiv zuschreibt, das nicht stimmt, korrigiere ruhig: „Nein, das ist nicht meine Haltung.“ oder „So war das nicht gemeint.“ Du musst dich nicht rechtfertigen – nur berichtigen. Manipulation verliert ihre Kraft, sobald du ihr Deutungshoheit verweigerst. Wenn dir jemand etwas unterschiebt: „Du hast kein Herz für Hunde“, widersprich freundlich: – „Nein, das stimmt so nicht. Ich entscheide nur anders.“

62. Zieh dich raus, wenn nötig.

Manipulation verliert Macht, wenn du dafür nicht empfänglich bist.

– „Ich möchte das Thema an dieser Stelle beenden.“

– „Ich überlege mir das in Ruhe und melde mich dann.“

Souveränität bedeutet hier nicht, die andere Person zu entlarven – sondern dich selbst nicht zu verlieren.

63. Wenn nichts hilft: Such dir externe Hilfe.

Nicht alles ist kommunikativ lösbar, vor allem, wenn es über längere Zeit läuft. Manipulative oder toxischen Beziehungen können nach und nach die eigene Selbstwahrnehmung und das Selbstbild vollkommen untergraben. Die Folge sind Verunsicherung und soziale Isolation. Damit greifen sie genau die Ressourcen an, die man für einen Ausstieg benötigt. Dann geht es nicht ohne externe Hilfe. Wenn du dieses Phänomen bei dir spürst, suche dir eine Person deines Vertrauens, mit der du das besprechen kannst oder vorübergehend psychotherapeutische Hilfe.

Im Falle von toxischen Kollegen lies hier weiter.

Ein Gespräch gut beenden

Wie du ein gutes Ende findest, ist unabhängig davon, ob die Themen zu Ende besprochen sind oder nicht.

64. Sieh Gespräche als einen Prozess an.

Ein Gespräch ist nicht dann erst beendet, wenn alles perfekt und rund ist. Sicher ist es am schönsten, wenn nach dem Gespräch „die Sonne wieder scheint“, die Dinge bereinigt sind und man sich wieder wohl miteinander fühlt. Das ist bei schwierigen Themen oft nicht der Fall. Es kann durchaus mehrere Gespräche brauchen, bis sich diese Qualität wieder einstellt.

65. Kommuniziere, wenn es aus deiner Sicht für heute reicht.

Wenn du das Gefühl hast, dass für jetzt alles Wesentliche gesagt ist: Drücke das aus. Beziehe den anderen mit ein. Sage zum Beispiel: „Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen, was meinst du.“ Damit beendest du das Gespräch bewusst, nicht beliebig.

66. Frage nach, ob noch etwas ist.

„Ist von deiner Seite noch etwas offen?“ – dieser Satz ist schlicht, aber entscheidend. Er öffnet Raum für letzte Ergänzungen und zeigt Respekt. Oder: „Damit ich’s richtig habe: Wir machen es so …“ Wenn dein Gegenüber noch etwas hinzufügen möchte, bekommst du es jetzt – nicht als Nachbeben später. So schließt du das Gespräch mit gemeinsamer Zustimmung.

67. Plane einen neuen Anlauf.

Mach deutlich, dass der Abbruch kein Ende ist. „Lass uns morgen oder übermorgen weitersprechen, wenn der Kopf wieder frei ist.“ Damit hältst du den Kontakt offen und zeigst Verantwortung. Gute Gespräche bestehen oft aus mehreren Etappen. Ein bewusster Zwischenstopp ist kein Scheitern, sondern Teil des Prozesses.

68. Würdige das Erreichte.

Sprich an, was ihr erreicht habt: „Ich bin froh, dass wir jetzt in diesem Punkt Klarheit geschaffen haben …“. Das schafft Verbindlichkeit und verhindert spätere Missverständnisse. Zusammenfassungen geben Orientierung und signalisieren, dass du Verantwortung übernimmst. Sie wirken stärker als jedes Protokoll, weil sie das Erlebte in Worte fassen.

69. Zeige Wertschätzung – gerade, wenn es schwierig war.

Schwierige Gespräche verdienen besondere Anerkennung, wenn sie geführt werden. „Danke, dass du das mit mir besprochen hast.“ – mehr braucht es nicht. Wertschätzung schließt emotionale Schleifen und verwandelt Spannung in Erleichterung. Sie markiert den Unterschied zwischen Sieg und Verständigung.

70. Zeige einen Ausblick auf.

Ein guter Abschluss hat eine Richtung. „Wir schauen nächste Woche noch einmal drauf.“ oder „Ich melde mich, sobald ich die Rückmeldung habe.“ Das ordnet das Gespräch einen in einen größeren Entwicklungsprozess in der gemeinsamen Beziehung.

Nach dem Gespräch

Wie du nach einem schwierigen Gespräch für dich sorgst, damit der Prozess gut weitergeht.

71. Lass das Gespräch nachwirken.

Ein Gespräch endet nicht mit dem letzten Satz. Oft arbeitet es in dir weiter – gedanklich, emotional, körperlich. Widersteh der Versuchung, sofort zu bewerten oder weiterzudenken. Erst wenn der innere Lärm abnimmt, wird sichtbar, was wirklich geschehen ist. Gib dir Zeit, das Gesagte setzen zu lassen.

72. Atme und bewege dich.

Nach intensiven Gesprächen braucht der Körper einen Übergang. Geh ein paar Schritte, trink Wasser, atme tief aus. Bewegung hilft, Adrenalin abzubauen und den Organismus zu beruhigen. So verhinderst du, dass du gedanklich hängen bleibst oder dich weiter innerlich verteidigst.

73. Reflektiere sachlich.

Setz dich nach einiger Zeit hin und notiere: Was hat gut funktioniert? Wo wurde es schwierig? Welche Momente waren Wendepunkte? Kurze schriftliche Reflexion vertieft die Erfahrung und stärkt deine Gesprächskompetenz langfristig. Lernen entsteht nicht durch das Gespräch selbst, sondern durch das Nachdenken danach.

74. Erkenne, was du beeinflusst hast – und was nicht.

Manchmal bleibt ein Thema ungelöst, obwohl du alles getan hast. Das ist kein Versagen, sondern Realität menschlicher Kommunikation. Erfolg misst sich nicht an Einigung, sondern an Klarheit. Wenn du deinen Teil klar, ruhig und respektvoll vertreten hast, war das Gespräch wertvoll.

75. Lass Gefühle ausklingen.

Selbst wenn alles gut lief, bleibt oft ein Rest Spannung. Ärger, Erleichterung oder Traurigkeit sind normale Nachwirkungen. Lass sie stehen, fühle sie einfach nur, ohne sie zu analysieren. Sie klingen von selbst ab. Ein Spaziergang, Musik oder Stille helfen, Emotionen zu entladen, ohne sie festzuhalten.

76. Pflege die Beziehung – falls sie dir wichtig ist.

Ein kurzer Nachsatz kann Wirkung zeigen: „Ich fand’s gut, dass wir das besprochen haben.“ Solche Nachgesten stabilisieren Vertrauen, auch wenn keine Einigkeit erreicht wurde. Beziehungen festigen sich nicht in Harmonie, sondern in Klärungsfähigkeit.

77. Lass alles hinter dir und tue dir etwas Gutes.

Würdige, was du geschafft hast. Erhole dich. Mach etwas ganz anderes.

Zum guten Schluss

Führe schwierige Gespräche, aber suche nicht das Optimum – und schon gar keine Perfektion. Manchmal bleibt ein Thema offen, eine Klärung aus, oder der Kontakt bricht trotz aller Bemühungen ab. Auch das gehört dazu. Kommunikation ist kein Präzisionsinstrument, sondern ein lebendiger Prozess zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Grenzen und Bedürfnissen

Trotzdem – oder gerade deshalb – gewinnst du mit jedem geführten Gespräch. Jedes Mal trainierst du deine Fähigkeit, präsent zu bleiben, zuzuhören und Haltung zu bewahren, selbst dann, wenn es unbequem wird. Du wirst nicht jedes Mal alles richtig machen, aber du wirst jedes Mal bewusster werden. Und genau das ist der eigentliche Erfolg.

Wenn du lernen möchtest, schwierige Gespräche gelassener und klarer zu führen, abonniere meinen Newsletter. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Reflexionsübungen und praxisnahe Strategien für Kommunikation, Selbstführung und innere Stärke.

Weiterlesen

https://kerstin-pletzer.de/umgang-mit-aerger-und-wut/

https://kerstin-pletzer.de/schwierige-gespraeche-das-hilft/

https://kerstin-pletzer.de/vielredner-warum-empathie-allein-nicht-hilft/

https://kerstin-pletzer.de/kritik-aeussern-und-annehmen/

https://kerstin-pletzer.de/klaerendes-gespraech-mit-kollegen-2/

Bildmaterial

Titel: eigener Bestand

Schreibtisch: by Elle Mundus from Getty Images

Paar am See: freestocks.org from Pexels@canva

Paar, sich gegenüber sitzend: by Karola G from Pexels@canva

Zwei Frauen im Gespräch:

Emotionen: by marchmeena29 from Getty Images@canva

Zwei Frauen diskutieren: by SHVETS production from Pexels @canva

W.A.I.T.-Methode: eigener Bestand

Marionette: Africa images@canva

Seerosen: Made by Canva AI Studio with AI@canva

0 Kommentare